Las minorías cambian al mundo

- Camilo Vargas Walteros

- 1 abr 2022

- 10 Min. de lectura

Actualizado: 28 may 2025

Cuando tenía 18 años ejercí mi derecho al voto. Desde ese entonces participe en todas las elecciones de presidente, congreso y alcaldes. Creía que mi voto iba a ser escuchado, en parte porque al agregar las voces de millones de personas, se reflejaba la voluntad del pueblo. Este blog se lo dedico a la política en Colombia y el carrusel de emociones que despierta en mis compatriotas. Motivo por el cual intentaré ser lo más neutral posible.

Colombia se formó como país de papel en el siglo XIX, digo de papel porque si bien en los documentos oficiales nos definimos como nación, en el fondo somos una rica sopa cultural, biológica y geográfica. Esa sociedad se dividió en dos bandos antagónicos, liberales (rojos) y conservadores (azules), los primeros querían liberarse de la tradición impuesta por la corona española mientras que los segundos deseaban conservar esas prácticas. Los temas de conflicto estuvieron relacionados con la religión (eclesiástico o laico), la Economía (proteccionismo o libre comercio) y la organización del Estado (centralista o federalista).

Azules y rojos vendieron la idea de que los colombianos escogían a sus gobernantes, particularmente a través del desarrollo de elecciones regulares, pero una democracia verdadera no se legitima por depositar un papel en una urna sino en la capacidad de tener alternativas políticas, y que esas opciones se expresen en el proceso político, es decir, puedo creer que soy feliz si siempre escojo entre ajiaco o bandeja paisa, pero si nunca me ofrecen sancocho, nunca voy a saber si el sancocho me gusta más que las otras opciones.

Esta tercera opción política fue silenciada en Colombia, bien porque nunca tuvo los medios para expresarse como en los casos de Gaitán o Galán, quienes tuvieron la obligación de colocarse la camiseta roja con tal de ser protagonistas, o bien porque fueron erradicados del proceso político. Gaitán (1948) o Galán (1989) por asesinato y Rojas Pinilla por fraude electoral (1970). * La eliminación de la tercera vía explica porque en Colombia se formaron y persistieron grupos guerrilleros (junto con paramilitares). Ahora bien, es inevitable que en una democracia exista conflicto más no violencia, pero cuando un grupo poblacional no puede manifestarse, la frustración se acumula y estalla la violencia, por ejemplo, en la guerra de los mil días no había guerrillas, si bien la oposición al gobierno se alzó en armas. **

La oposición política frente a quienes tienen más poder político, se conoce en el nuevo milenio como la izquierda, por ejemplo, Polo Democrático Alternativo o Colombia Humana. Adherentes a sus ideologías se asocian a un segmento poblacional más urbano, joven y con mayor educación. En contraposición a la izquierda encontramos la derecha, quienes representan la mutación y fusión de liberales y conservadores, como es el caso del partido de la Unidad Nacional o Centro Democrático. *** Los colombianos identificados con este partido tienden a ser más rurales, veteranos y con menor educación. Estas caracterizaciones políticas no determinan si una persona es de derecha o de izquierda, pero son útiles para explicar porque la Colombia urbana tiene mayor rotación política en contraposición a la Colombia rural. En esta última persisten dinosaurios políticos que se resisten a la extinción.

Esos dinosaurios se eternizan en el poder como consecuencia de sus grandes extensiones de tierra. Propiedades alcanzadas a través de mecanismos legales o por el uso y abuso de la violencia, por ejemplo, mediante el patrocinio directo e indirecto de grupos armados ilegales. Estos grupos hacen el trabajo sucio, desplazan comunidades que habitan las regiones periféricas, manipulan la intención de voto, intimidan a través de asesinatos y funcionan como un protestado, toda vez que señalan la creación y límites a la actividad económica. Esos dinosaurios también se hacen sentir sutilmente en las ciudades, y se pueden detectar por medio de mecanismos simples como los lazos familiares. Por un lado encontramos los presidentes del ala conservadora: Mariano “Ospina” Rodríguez (1857-61), Pedro Nel “Ospina” Vásquez (1922-26) y Mariano “Ospina” Pérez (1946-50) al igual que Misael “Pastrana” Borrero (1970-74) y Andrés “Pastrana” Arango (1998-02). Por otro lado se resaltan los presidentes del ala liberal: Alfonso “López” Pumarejo (1934-38, 1942-43, 1944-45), Alfonso “López” Michelsen (1974-78) junto con Alberto “Lleras” Camargo (1945-46 y 1958-62) y Carlos “Lleras” Restrepo (1966-70).

Lo anterior lleva a preguntarme, si estamos en democracia: ¿Por qué elegimos a los mismos? Una democracia verdadera brinda alternativas políticas, pero también garantiza que todos los votos son escuchados por igual. En ese sentido el teorema del “votante mediano” da soporte a las elecciones por mayoría porque supone que la desigualdad económica no se encuentra relacionada con la desigualdad política. Este teorema predice que, en una población con igual cantidad de personas de izquierda y derecha, la democracia arrojará como ganador la opción de centro. Si bien la mediana es un concepto práctico y útil, en ámbitos tan complejos como la política no tiene buen desempeño, y en situaciones más sencillas se vuelve contradictoria, como dice un refrán: “si yo tengo dos carros y tú no tienes ninguno, en promedio cada uno tiene un carro”. Si retomamos el caso de la tercera vía política, nos damos cuenta que en Colombia no se puede aplicar el teorema del votante mediano porque no existe una opción de centro, solo derecha o izquierda (el partido verde puede ser centro de forma, pero no centro de fondo).

Regresando al tema de la desigualdad económica y política podemos citar dos casos puntuales, el primero representado en las votaciones de las asambleas de propietarios de bienes inmuebles, y el segundo en las votaciones de accionistas empresariales. En las dos situaciones, si un individuo tiene bastantes recursos económicos, su voz va a ser más importante frente a quienes tienen menores recursos. En esos casos al estimar un promedio de las votaciones, el termómetro político se inclinará hacia quienes tienen un inmueble más grande o poseen más acciones. La justicia política de este mecanismo se puede defender teóricamente, toda vez que quienes más tienen también tienen mayor poder de decisión, en parte porque contribuyen más a la sociedad, por ejemplo, a través de mayores impuestos.

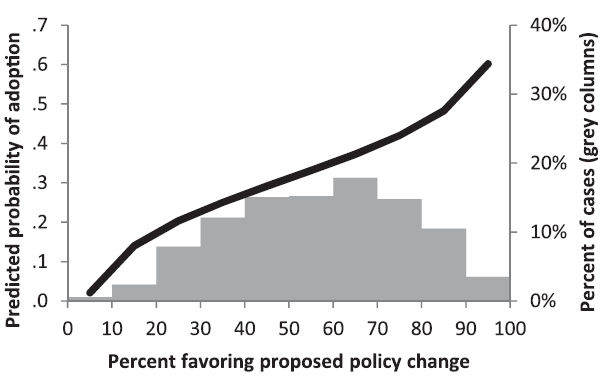

Aunque los ejemplos de los inmuebles y las acciones muestran como la desigualdad económica se traduce en desigualdad política, dentro del proceso democrático popular no se puede permitir ningún tipo de desigualdad. A pesar de lo anterior, existe desigualdad política y económica, en Estados Unidos y de acuerdo a lo expuesto en la Figura 1, cuando el 20% de la elite apoya una política, existe 18% de probabilidad de que esa medida se implemente. Ahora bien, si el 80% de la elite respalda esa política, la probabilidad de adopción se incrementa al 45%. Esta situación se refuerza al analizar los municipios de Cundinamarca, en los cuales se reconoce la existencia de desigualdad política, y como consecuencia se produce falta de oportunidades (desigualdad educativa). Esa desigualdad política se manifiesta en las familias que, al capturar el proceso político, aumentan la desigualdad económica (mientras estaban en sus cargos los políticos triplicaron el valor de sus tierras). Por estos motivos el promedio o la mayoría no reflejan la voluntad del pueblo.

La desigualdad política también genera falta de credibilidad en el proceso democrático. La Figura 2 muestra el mapa de abstención electoral por departamento. Las regiones periféricas tienen tasas de abstención mucho más altas (entre 51% y 75%) frente a los departamentos de la región andina (entre 25% y 50%). Las regiones marginadas también se caracterizan por tener una población más joven, mayores niveles de conflicto armado (votaron si al referendo de 2016), alta desigualdad económica (GINI de tierras), alta desigualdad política (eligen siempre a los mismos), bajos niveles educativos y ausencia estatal (bajo recaudo tributario per cápita).

Es el momento de preguntarnos: ¿Es posible cambiar el proceso democrático? Una primera respuesta es afirmativa, no solo porque la democracia es un sistema desactualizado que lleva más de 200 años, sino porque la palabra “democracia” no está escrita en los documentos que crearon los países de finales del siglo XVIIII, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos y en la Constitución de la Revolución Francesa. ***** Por tanto me surge otra pregunta: ¿Es necesario que la mayoría cambie para que se produzca la metamorfosis política? No, solo necesitamos la variación de una parte muy pequeña de personas, y de esta forma se produce el efecto domino (algunos estiman que tan solo un 5% puede transformar al otro 95%). Esos efectos multiplicadores se detallan en casos específicos como una corrida bancaria o una burbuja económica. En esos casos es necesario que pocos individuos desarrollen una percepción diferente de la realidad, y si esa creencia es lo suficientemente fuerte, el sistema cambia.

La importancia de las minorías y su poder catalizador se observan en la Figura 3. Cuatro personas prefieren camisas oscuras mientras que ocho se inclinan por ropa de cuadritos. Esas cuatro personas a pesar de ser minoría tienen más conexiones, y con el paso del tiempo sus preferencias serán extendidas al resto de la población. Lo anterior es posible por la influencia de cada nodo, es decir la cantidad de nodos con los cuales tiene vínculos, por ejemplo, cualquier círculo oscuro se encuentra conectado con cinco círculos mientras que cualquier círculo a cuadritos esta enlazado con solo tres. Suponiendo que un nodo cambia su decisión si la mayoría de sus conexiones tienen una preferencia diferente, entonces el círculo a cuadritos de arriba a la izquierda (subrayado en rojo), modifica su decisión porque dos de tres nodos con los cuales tiene conexión, son oscuros. Si continuamos este proceso hasta el final, todos los nodos terminan con camisas oscuras. Por eso creo que las minorías cambian al mundo.

PD 1: Realice una actualización a este blog en mayo 2025 incorporando un apéndice y la Tabla 1.

PD 2: La política es la ciencia de la percepción, motivo por el cual los medios de comunicación dedican tanto tiempo y esfuerzo en centrar nuestra atención en los actores políticos, lo digo literalmente, el presidente de Ucrania y el primer ministro canadiense fueron actores antes de ocupar posiciones de poder. Estos actores persuaden a los ciudadanos con su canto de sirena.

PD 3: Existen varias tipologías de políticos. El tecnócrata quien conoce de medios, pero no de ideales. El populista quien conoce de ideales, pero no de medios. El actor que no conoce ni de medios ni de ideales.

PD 4: El “Covid-19 Stringency Index” incorpora 9 indicadores de la severidad de las medidas adoptadas contra el Covid-19, por ejemplo, prohibiciones a la movilidad. Recordando que en el siglo XX los regímenes totalitarios buscaron ideales “nobles” a través de medios “represivos”, se puede caracterizar el grado de totalitarismo en el siglo XXI. Por un lado, Corea del Sur, Egipto, Etiopia, Japón, Nigeria y Rusia tuvieron un indicador descendente o que casi siempre se encontró por debajo de 60, en otras palabras, tuvieron bajos nivel de totalitarismo. Por otro lado, Alemania, Canadá, Chile, China, India e Italia mostraron valores muy cercanos a 80 y cuando el indicador descendía volvía a subir, es decir registraron altos niveles de totalitarismo.

PD 5: Desde la psicología clínica algunos autores muestran como las mayorías aceptan regímenes totalitarios. La primera explicación se encuentra en que tenemos “amigos” en Facebook y “seguidores” en Instagram, pero no tenemos relaciones de verdad. Adicionalmente nos mostramos orgullosos de nuestros logros en Linkedin, pero en el fondo sentimos que nuestro trabajo no tiene sentido y no desarrolla nuestros dones y talentos. Si a esto le sumamos una ansiedad no definida (un virus) más la frustración social (marchas mundiales de 2019) entonces tendemos a aceptar todo tipo de medidas represivas porque somos fácilmente manipulables. Como cuando un jinete jala a un caballo que se deja guiar gracias a sus anteojeras. Nos conducen a donde quieren porque nos muestran lo que ellos quieren que veamos.

Notas y referencias

Figura 1: Fuente: Gilens y Page (2014).

Figura 2: Fuente: IGAC (2018).

Figura 3: Fuente: Jackson (2019).

Tabla 1: Fuente: Lora (2025).

* Aclaro para no generar confusión. Desde mi punto de vista la tercera vía no se polariza, en un momento histórico representó la oposición a la maquinaria liberal y conservadora, pero estaba conformado por un grupo muy heterogéneo. En el siglo XXI, la tercera vía encarno a quienes no se identificaban con ningún espectro político, es decir, ni con la derecha, la izquierda o el centro. Probablemente manifiestan su posición política al no manifestar una posición política (no confundir abstencionismo consciente con voto en blanco).

** La erradicación de los desmovilizados y lideres comunitarios, nos recuerdan como la violencia en Colombia se vuelve un proceso de retaliación, no solo contra quienes usan las armas porque creen que todo es justificable sino también contra quienes piensan diferente, por ejemplo, la eliminación secuencial de miembros de la Unión Patriótica en los ochentas.

***Todavía existe el partido liberal y conservador, pero su verdadera esencia muto hacia otras alternativas políticas. Álvaro Uribe quien creo el movimiento Primero Colombia y el partido de la Unidad Nacional, en realidad tiene raíces liberales. Juan Manuel Santos también tiene orígenes en la maquinaria política, aun así ha sido más flexible (hizo parte de liberales y conservadores).

****El porcentaje de la elite que apoya una política se mide en el eje horizontal de izquierda a derecha. La línea negra señala la probabilidad de que la medida sea adoptada (eje vertical izquierdo).

*****Varios expresaron sus críticas hacia la democracia. John Adams padre fundador de EEUU manifestó: “la democracia degenera en anarquía” mientras que James Madison expresidente de EEUU comentó: “la democracia es incompatible con la seguridad personal y la propiedad privada”. Por eso me pregunto: ¿Todavía seguimos creyendo que vivimos en democracia?, ¿Realmente los gobernantes iban a dar el poder político al pueblo?

# Why Maps (10 de febrero de 2016). No veas este video si vas a votar hoy [Archivo de video].

Acemoglu, D., Bautista, M.A., Querubin, P., y Robinson, J. (2007). “Economic and political inequality in development: The case of Cundinamarca, Colombia”. National Bureau of Economic Research - Working Paper. Recuperado

Acemoglu, D., y Robinson, J. (2008). “The persistence and change of institutions in the Americas”. Southern Economic Journal, 75 (2), 282 - 299. Recuperado

Aubrey Marcus (20 de octubre de 2021). Psychological tricks that make people WILLINGLY give up their freedom w/Prof. Mattias Desmet | AMP [Archivo de video].

Barrera, O., Leiva, A., Martínez-Toledano, C., y Zúñiga-Cordero, A. (2021). “Social inequalities, identity and the structure of political cleavages in Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Mexico and Peru, 1952 - 2019”. Recuperado

Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (2013). “Abstencionismo electoral en Colombia: Una aproximación a sus causas”. Registraduría Nacional del Estado Civil. Recuperado

Gilens, B., y Page, B. (2014). “Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens”. Perspectives on Politics, 12 (3), 564 - 581. Recuperado

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2018). “Mapeando la abstención electoral en Colombia en el siglo XXI”. Recuperado

Jackson, M. (2019). The human network: how your social position determines power, beliefs and behaviors. Pantheon Books.

Lora, E. (2025). Los colombianos somos así. Penguin Random House Grupo Editorial.

Our world in data [Base de datos]. Recuperado:

Este Blog también se encuentra disponible en la página Wordpress

Apéndice: La importancia de las élites regionales

A partir de los ochentas el poder político de los partidos tradicionales comenzó a fragmentarse. Varios factores explican este deterioro: la elección de alcaldes y gobernadores por elección popular a partir de 1988, la consolidación del narcotráfico especialmente en la periferia nacional, los cambios normativos introducidos por la Constitución de 1991 (creación de nuevos partidos), y la reforma política de 2003 (voto preferente). En ese sentido las élites regionales representadas por familias y redes políticas, comenzaron a ejercer autoritarismo subnacional: manipularon los procesos de elección popular, adquirieron control sobre instituciones públicas regionales, y alimentaron sus finanzas mediante contratos públicos corruptos. Por este motivo Colombia es una democracia de papel, no solo a nivel nacional sino también a nivel regional.

Comentarios